“让玩家保持一种“失神的专注状态,保持这种状态就能给人以莫大的满足”——抽卡体验设计:关于盲盒、抽卡、开箱的一切

“不要躲在笼子里,更不要把别人关在笼子里”——人生和游戏设计的稀缺性循环

以上是我最近一年多不断思考、整理的过程:

- 游戏体验的思考,直觉、惊喜、故事设计,预测处理系统是基础

- 在回顾抽卡设计的时候,提到了“失神的专注状态”

- 在稀缺性循环里结合游戏进行了思考,并对斯金纳箱的新研究进行了更新,并发现并学习了“最佳刺激模型”

一、驾驭房间里的大象:让最佳刺激模型再次伟大

最佳刺激水平模型(Optimal Level of Stimulation, OLSO,以下简称最佳刺激模型)认为个体倾向于寻求并偏好一个适中水平的刺激,由Daniel Berlyne在20世纪60年代提出。

房间里的大象(An elephant in the room)指“大象明明就在房间里,人们却视而不见”,形容明显的问题或者难题被人们忽略或避而不谈。

在认知心理学领域中也存在这样的大象——最佳刺激模型有一些存在很久的问题:比如对于矛盾的习惯化和曝光效应怎么解释,复杂情境的刺激及个人差异因素在模型中的影响理解不足等问题。

而2022年发表在Developmental Review的论文《驾驭房间里的大象:走向最佳刺激水平模型的复兴》(Riding the elephant in the room: Towards a revival of the optimal level of stimulation model)[1]整合了近些年新的研究,提供了一个更全面、一致的框架用于解释人类的探索和认知行为。

我会在下文首先介绍这个新的最佳刺激模型,并提供该理论在游戏和生活中如何应用的一些想法。

1.1 人类如何探索和理解这个世界

人从出身之日起便对这个世界充满了好奇,会主动对周围环境进行探索,根据收获的外界反馈而产生条件反应、养成习惯,构建出自我的认知。

但是什么决定了人类的探索行为和一些关键因素,比如熟悉性、新颖性,各种研究一直没有彻底搞明白。

先看看两个在产品/游戏设计中经常会用到的著名模型:

曝光效应:(the exposure effect or the mere exposure effect),又谓多看效应、纯粹曝光效应,指的是我们会偏好自己熟悉的事物。俗话说就是看多了就顺眼了,日久生情就可以用这个理论解释

习惯化(Habituation):由于刺激重复发生而无任何有意思的结果致使个体对这种刺激(例如警报、防御、攻击)的自发反应减弱或消失的现象。

这两者之间存在着明显的矛盾,而最佳刺激模型可以较好的解释——个体实际上寻求并偏好一个最佳(通常是中等)的刺激水平。

由此对习惯化模型进行一点拓展[2]:

- 再好的东西,你也会因为习惯而厌烦

- 快乐源于欲望的不完全和间歇性满足

- 不快乐的事最好集中起来一次性做完

简单总结就是“快乐要间隔,痛苦要集中”

从这个角度理解魂like:

集中的受苦导致了痛苦的习惯化,间隔攻克boss的成就感带来的快乐则是“欲望的不完全和间歇性满足”

1.2 最佳刺激和探索行为

童话《金发女孩和三只熊》衍生出了一个“金发女孩效应”(Goldlocks phenomenon):

金发姑娘在熊房子里尝了三碗粥,试了三把椅子,躺了三张床,最后选择了自己最合适的一碗粥、一把小椅子和一张床。因为这些东西是最适合她的,不冷不热,不硬不软,不大不小,这种选择事物的原则就叫做“金发女孩效应”。

凡事都应有度,量力而行,不超越极限

金发女孩效应可以简单归纳为“适度原则”:合适的才是最好的。这也算是童话版的最佳刺激模型。

研究表明:与非常熟悉或非常新奇的刺激相比,人类对适度(最佳)的新奇刺激表现出更正面的评价。

这种对半新颖性[semi-novelty ](或半熟悉性[ semi-familiarity])的吸引主要通过“差异假设”(discrepancy hypothesis)来解释。当熟悉刺激的编码完成时,即当刺激输入与内部表征之间没有差异时,从熟悉到新奇刺激的注意力转移被认为会发生。对处理半新颖性的偏好可能是由记忆残留活动引起的,它充当“原型图示”(proto-schema ) 直到刺激存储在长期记忆中。

另一种表述就是人接受外界刺激时,会根据自我的认知框架(长期记忆*大脑神经元连接)对刺激进行框架识别,注意力先从熟悉的部分开始再到新颖的部分。

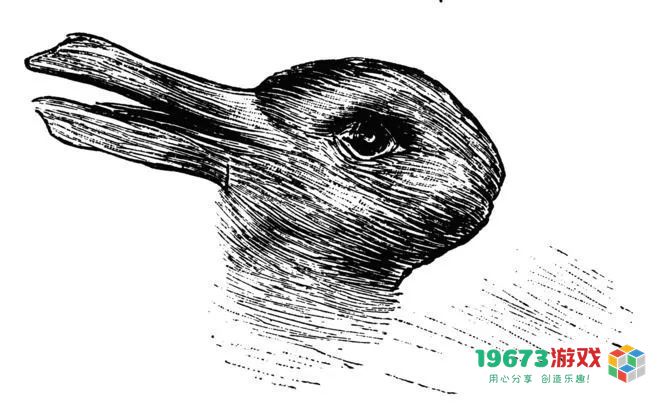

一个例子就是上图的鸭兔错觉,这张图是我们既熟悉又陌生的。基于我们的过往认知框架,我们会将其识别为兔或鸭,而在我们得知这个照片是鸭兔错觉后我们便能够调整自己的认知框架,识别其为鸭或兔了。

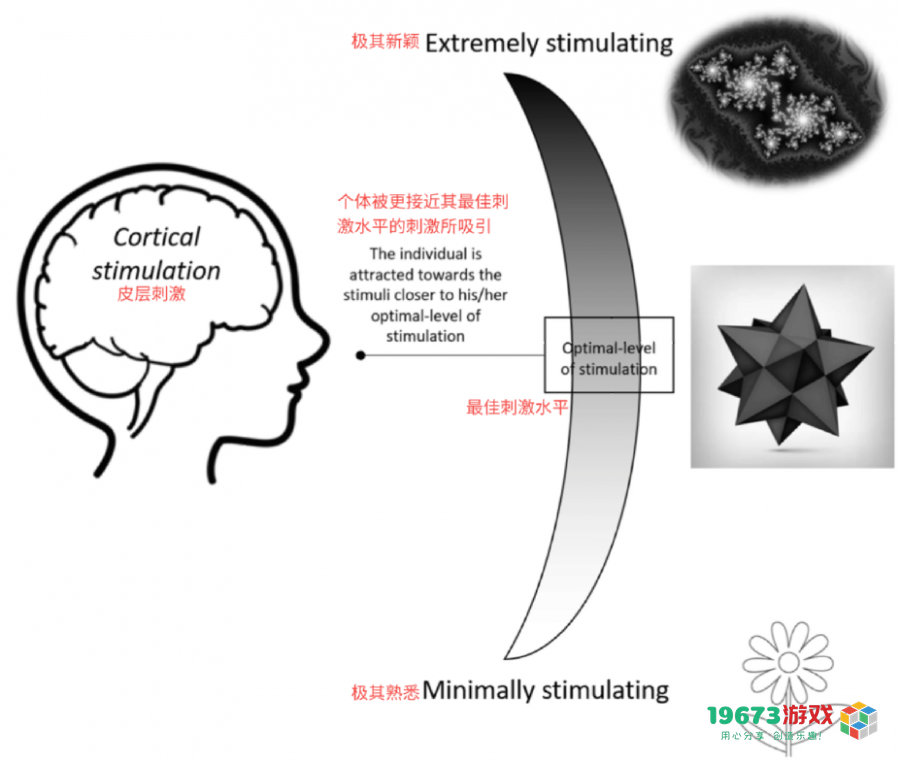

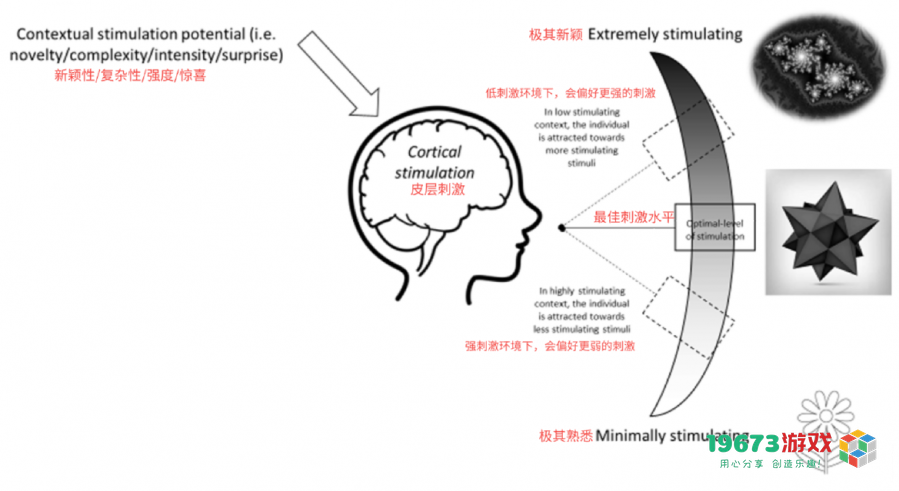

图1. 最佳刺激水平模型

上图是对最佳刺激模型的简要展示,人们的注意力转移和由此产生的探索行为会维持最佳刺激水平,并以此获得最佳的信息吸收率。

个体实际刺激水平与其最佳水平之间的偏差越大,参与探索行为(无论熟悉性还是新颖性)的程度就越大。例如厌倦可以促进心神不宁和创造力,这算是应对环境只提供很少有效刺激时的一种策略。

但环境过度刺激反而会将我们的注意力引向更熟悉的刺激。像婴儿就会偏好熟悉的环境和事物,比如家里的环境、地毯、物件摆设等。这样能避免过度刺激的同时,进行更好的探索。

对最佳刺激水平的需求被描述为一种基本的心理需求[3]。针对婴儿的一些研究表明了这种机制从出生起就已经生效,决定了个体的探索和学习动机。另外,个体间在给定的相同环境中对于刺激的倾向可能存在巨大的差异。

看到这里,可以稍微聊一下“为什么很多人对3a大作不适应,而一些人会电子羊尾?”了:

对于体验3a游戏较少的玩家而言,除去晕3d因素,之所以对3a大作不适应是因为对于这些游戏的操作机制、游戏玩法不熟悉,而3a游戏都非常写实导致环境中信息量过大,玩家无法和自己的认知模型对上。也就是上述的环境过度刺激。

对于游戏经历丰富的玩家来说,3a游戏复杂的机制、写实的画面已经习惯化了,相似的游戏框架、无感的真实画面已经非常熟悉。这时候如果没法提供一些新的战斗体验、新鲜的故事要素,那么反而就会远低于最佳刺激水平而感到无聊,也就电子羊尾了。

二、喜欢=熟悉+意外? 到底什么是无聊、什么是有趣?

从上面我们可以看出,个体(年龄、情绪、唤醒等因素)及情境的差异都可能影响个人最佳刺激水平,接下来就对这些关键因素进行展开。

2.1 情境刺激

心理学研究中经常会忽视刺激总是伴随着某种情境。如果处理刺激需要花费一定成本,那么包含刺激情景(比如新颖性novelty、复杂性complexity、强度intensity或惊喜特征surprise features)的刺激影响也可能在探索行为中发挥作用。

如下图所示,根据最佳刺激模型可以假设:熟悉的情境可能会降低整体刺激,它们将有利于新颖性的探索。而新奇的情境可能会增加整体刺激,它们将有利于熟悉性的探索。

图2:包含情境刺激的更新版最佳刺激水平模型

这可以很好的解释为什么实验条件下,对熟悉性的强烈明显“偏好”很容易发生:由于实验情境对参与者来说是非常刺激的,不太刺激的熟悉刺激可以提供保持最佳刺激水平的机会。

而新生儿对熟悉性的显著倾向可以通过他们刚出生时所处的极其新奇和过度刺激的环境来解释。专注于熟悉的刺激(例如,母亲的面孔、气味或声音)可以让他们更接近最佳刺激水平。

还有一个另外的研究表明,婴儿通常偏好中等强度的光线(符合最佳刺激水平),但但在被噪音刺激后,婴儿倾向于偏好最低强度的光线。这表明婴儿可以根据情境刺激水平调节他们的信息摄入量,以更接近最佳状态。

从上面可以看出,如果探索行为是由个体对刺激的独特需求与他的环境(刺激和情境)的刺激潜力之间的交互作用调节的,那么考虑个体特征就显得非常必要。

2.2 个人特征

2.2.1年龄

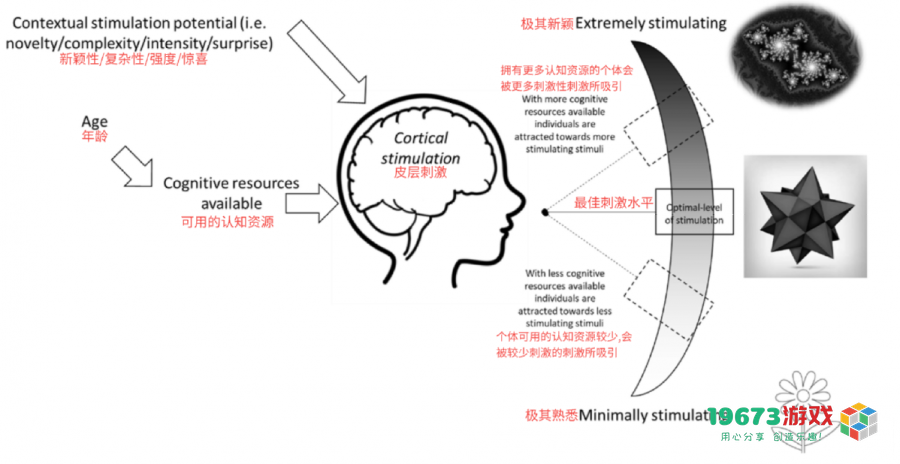

图3 包含情境刺激、年龄的更新版最佳刺激水平模型

如上图所示,随着一个人年龄的增长,会有越来越多的可用认知资源,可以据此推断个人的最佳刺激水平应该会趋于更加复杂。

但很多研究尝试测量客观复杂性和主观复杂性,并与审美欣赏相关联。大部分参与者随着复杂性增加,对刺激的喜欢程度上升。但有一部分人随着复杂性增加却喜欢程度下降,这很矛盾。

审美欣赏的乐趣-兴趣模型(Pleasure-Interest Model,PIA)可以解释这种矛盾,它假设审美经过了两个阶段的处理:

首先发生自动处理,然后如果观察者有足够的动机进一步处理刺激,会进行控制处理。与最佳刺激水平模型类似,PIA模型预测随着刺激复杂性的增加,仅自动处理刺激会导致喜欢程度增加,但如果复杂性水平太高则容易导致困惑并降低喜欢程度。

该模型强调除了参与者的过往经验外(年龄带来的认知资源),感知复杂性也可能取决于参与者的动机、能力和机会,以超越自动处理进入控制处理阶段,有意识地处理刺激并提取它可能包含的所有信息。

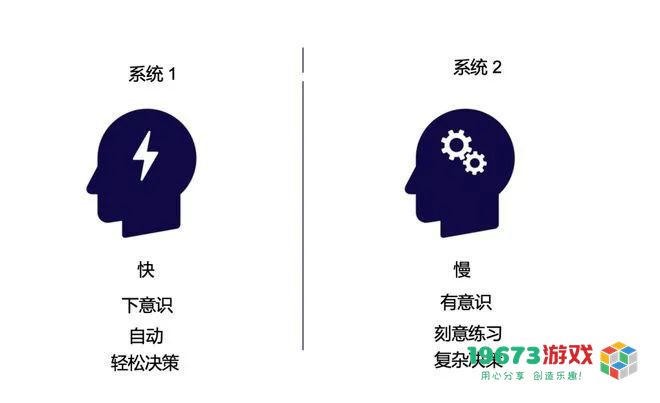

上面的自动处理、控制处理可以借用《思考快与慢》[4]中的系统1(快思考)和系统2(慢思考)帮助理解。

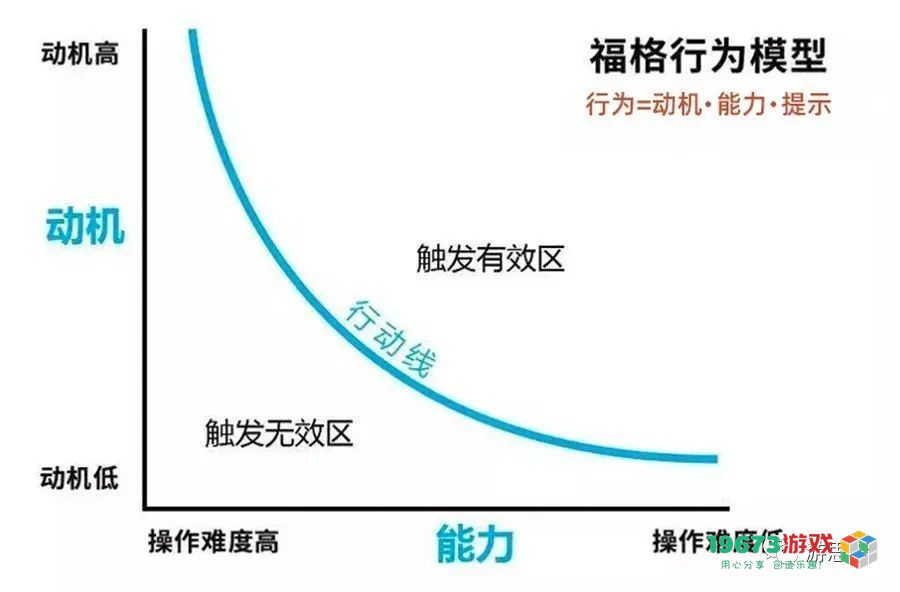

其实上面的描述很容易联想到福格行为模型(行为=动机*能力*提示),以及之前聊过的稀缺性循环(机会 → 不可预测的奖励 → 快速重复性)。

回到正文,还有一个非常反直觉的现象:相比幼儿,更大的孩子和成人探索行为更少。上面提到随着一个人年龄的增长会有越来越多的可用认知资源,因此会有更高的最佳刺激水平,自然需要更多对未知的探索来满足。

但实际上虽然有更多的认知资源,但这些资源不一定都用在探索上。大多数人认为儿童更多的探索是因为日常生活的成本由照顾者承担,而成人除了好奇心的驱动动机外,还有赚钱成家、养育子女、赡养父母等一系列动机。成年人需要权衡!

为什么成年人打游戏越来越少了?我不是闲人 我需要工作 妹妹

一个人刚毕业时,还能无忧无虑的玩游戏,每天下班的期望就是打游戏。但随着毕业时间的增加,自己在乎的事情越来越多了